Cuando apenas tenía cuatro años, mi querido tío Alfonsito me susurró al oído una verdad que aún resuena en lo más profundo de mi ser: «La medicina más poderosa del mundo es el amor».

Esas palabras, sencillas pero profundas, se convirtieron en el lema de mi vida, marcando cada paso de mi camino. Mi infancia estuvo marcada por la ausencia de mi padre, pero también por el amor inquebrantable de mi madre, Nora, una mujer valiente que valía por mil.

Juntos, mi madre, mis hermanos y mi abuelito, a quien llamábamos papá Manuel, formábamos un equipo unido por el amor y la solidaridad.

La adolescencia trajo consigo nuevas experiencias y descubrimientos. Entre libros, amistades entrañables y tardes de cine, encontré mi lugar en el mundo.

Pero fue en medio de ese torbellino de emociones adolescentes que me enamoré.

Bruno, mi primer amor, nuestra relación fue una historia típica de amor adolescente, y cuando ingresé a la facultad de derecho, Bruno se convirtió en mi compañero.

Juntos, compartíamos cada momento, me acompañaba a las clases y ya formaba parte de mi grupo de amigos de la facultad. Nos casamos jóvenes sintiendo en ese momento un amor sólido como una roca.

Cuando recibimos la noticia de que íbamos a ser padres, la felicidad inundó cada rincón de nuestras vidas. Nos enteramos de que nuestro hijo estaba en camino, y a los tres meses de embarazo, supimos que sería un varón.

En ese momento, recordé las conversaciones con mi abuelo, quien solía decir que hubiera deseado tener un hijo llamado Mateo, un nombre que significaba «regalo de Dios».

Decidí que nuestro hijo llevaría ese nombre, y Bruno aceptó encantado. Mateo fue más que un bebé esperado; fue el rayo de luz que iluminó nuestras vidas y las llenó de amor incondicional.

Cuando nació, entendí plenamente el significado del amor maternal. De repente, todo cobró sentido: las noches en vela, las preocupaciones constantes, las risas y las lágrimas compartidas.

Pero la vida nos tenía preparadas pruebas difíciles que pondrían a prueba nuestro amor y nuestra fortaleza. Estoy segura de que Mateo sabe que mi mamá prepara los mejores platillos, ¡aunque a veces yo también me luzco en la cocina!

Lo consiento, nos aventuramos juntos y le enseño a amar la naturaleza y todos sus habitantes. Siempre trabajé pensando en él, mi Mate noble, bueno y guapo… ¡podría contarle tantas cosas! Pero al final del día, solo quiero transmitirle lo mismo que mi tío Frejolito me dijo cuando yo tenía cuatro años, y lo que mi mamá me demostró toda la vida: que la medicina más poderosa del mundo es el amor.

Ser mamá tiene sus desafíos, ¿verdad? A veces nos señalan, nos rechazan en trabajos o enfrentamos violencia sistémica por parte de exparejas.

En estos momentos se me viene a la memoria las palabras de Pilar Bonnet, quien dijo una vez que «perder un hijo no tiene nombre».

Y es verdad; el dolor de perder a un hijo es indescriptible, un abismo de tristeza y desesperación que amenaza con consumirnos por completo.

Mateo se convirtió en mi razón de vivir, en el faro que me guía a través de la oscuridad. Su risa, su inocencia y su amor incondicional me recuerdan que la vida aún vale la pena vivirla, a pesar de las adversidades.

La maternidad me enseñó muchas lecciones valiosas a lo largo de los años. Aprendí sobre el sacrificio, la paciencia, la resiliencia y, sobre todo, sobre el poder transformador del amor. Mateo me eligió como su mamá, y eso me llena de un amor inmenso que me inspira a ser fuerte y a luchar por un mundo mejor, por él y por las futuras generaciones que heredarán este planeta.

Este domingo, en el día de la madre, quiero recordarles a todas las mamás que el amor es nuestra mayor fortaleza. Ya sea que estemos lejos de nuestros hijos o que los abracemos con fuerza, recordemos siempre que el amor es lo que nos impulsa a seguir adelante.

A todos mis lectores, les envío un fuerte abrazo y les agradezco por acompañarme en este viaje lleno de amor y aprendizaje. Que el amor siga siendo nuestra guía y nuestra luz en el camino. Gracias por leerme.

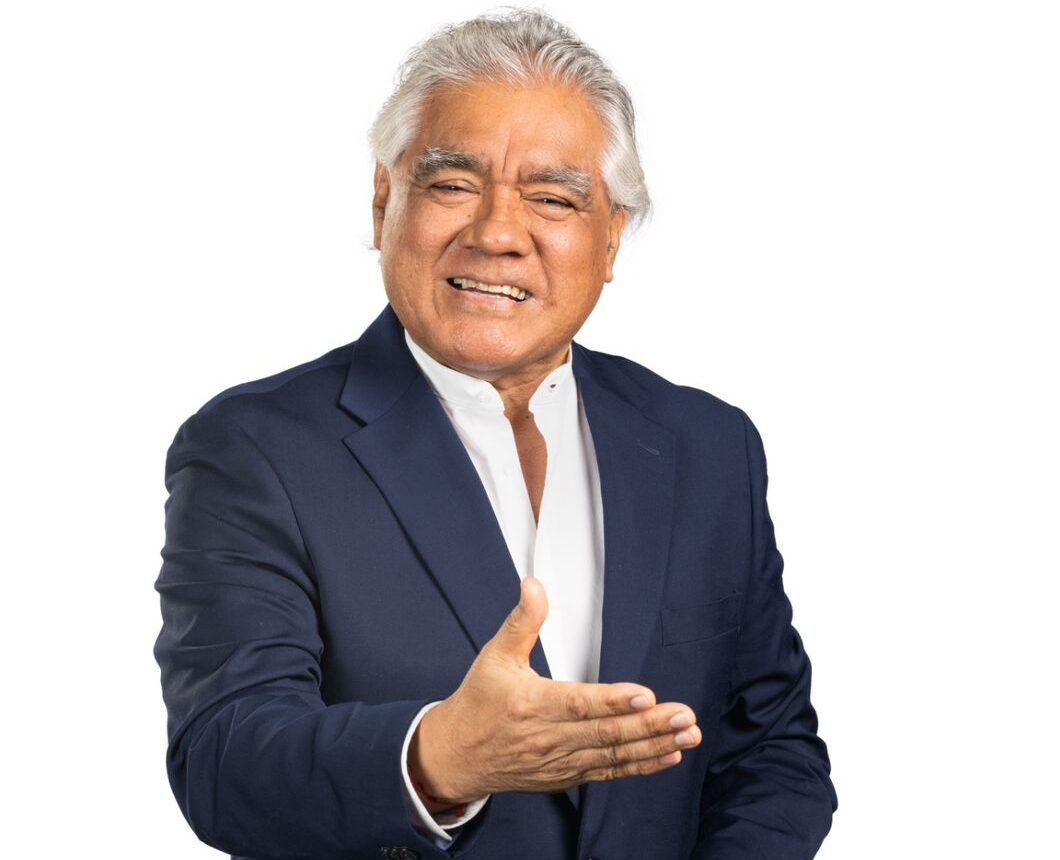

Abogada especialista en Derecho Ambiental